.jpg)

1 イヤハートに関する書物や記事

およそ航空マニアを自称する人なら誰もが知っているに違いないアメリア・イヤハート。1937年の彼女の死については未だにアメリカでは新種の資料が取り沙汰されているようで、その人気は一向に衰えていないようである。これまで、彼女に関する本や雑誌記事をいくつか読んできた。それらを列挙すると、

① 「大空に魅せられて」

木村秀政 雑誌「航空ジャーナル」1975年1月号 収録

② 「イヤハート消失の謎」

横森周信 単行本「ミステリーゾーンへの飛行」収録

1982年

③ 「アメリアを探せ」

青木富貴子 単行本1983年

④ 「イヤハートを探せ」

片桐敏夫 雑誌「航空情報」1991年7、8、9月号収録

⑤ 「昨日への飛行」

秦 郁彦 単行本「太平洋航空史話 上巻」収録

1995年

⑥ 「LOST STAR」

Randall Brink 翻訳版「アメリア・イヤハート最後の飛行」1995年

⑦ 「I was Ameria Earhart」

Jane Mendelsohn

翻訳版「アメリアの島」1997年

⑧ 「EAST

TO THE DAWN」Susan Butler

英語版 ペーパーバック 1997年

となる。

⑧は初めてアメリカに行った時に空港の書店で買ったものだ。イヤハートの一生を知る上で最良の本である、という裏表紙に書かれたワシントンポストの書評を見て迷わずに買ったのだが、実は、いずれゆっくり読もうと思ってそのままになっている未読本。価格は17ドル95セントで、ボリュームも400ページとたっぷり。いつかは読まねばならない。

この中では⑦のみが小説仕立てで、アメリアが航法士ヌーナンとともに孤島に不時着してからの模様を辿った作品となっている。本題とは離れるが、この本は、翻訳(小沢瑞穂)がまずいのか実に読みにくく、内容も恋愛小説めいていて、正直がっかりさせられた本だった。アメリアには恋愛は似合わない。他はいずれもノンフィクションで、アメリア遭難についてそれぞれ自説を述べている。⑦と未読の⑧を除外して、それぞれアメリアの最期をどのように解説しているのか、簡単に振り返ってみることにしよう。

アメリアスパイ説 解釈の日米対決の様相

日本軍による殺害説は、我々日本人が荒唐無稽と一笑に付すことでは済ませられぬほどに、アメリカでは根強い支持を受けているらしい。そして、ここに示した以上の作品が未だもって書き続けられており、また売れ続けてもいる。それだけのヒロインなのである。

そして驚くべきことに、アメリア探索は今もTHE

INTERNATIONAL GROUP FOR HISTORIC AIRCRAFT RCOVERY (TIGHAR)などによって続けられており、まさにスーパーヒロイン、アメリアと言うべきだろう。言うまでもないことだが、大西洋単独初横断飛行をはじめ、数々の飛行で有名なアメリアは世界で最も有名な女性パイロットである。そして世界一周飛行の最終レグとも言えるニューギニア、ラエを飛び立って太平洋の真っ只中、ホーランド島への飛行で行方不明となった。

米海軍あげての捜索にもかかわらず、行方は知れずに太平洋に消えた。その悲劇性がさらに彼女の人気を高めているのも間違いないことだろう。

ここに示した8つの記事の中では、②と⑥がスパイ説を取っている。特に⑥はスパイ説に止まらず、アメリアは中国の捕虜収容所に送られ、その後別人になりすましてアメリカに帰国し、全く別人として生きた、というものだ。これに似た話は他にも多くあって、日本にとって戦況がまずくなった頃には皇居内で拘留されていたという話や対米放送のアナウンサー、通称東京ローズはアメリアだったという話さえある。

しかし、③、④、⑤はこれを明確に否定している。①はスパイ説などに触れることなく、遭難の原因は「最後に難コースを設定した選択ミスであり、またそれまで蓄積された疲労による操縦、航法ミス」としてスパイ説には全く触れていない。なんだが日米対決の様相を呈しているが、実際のところ、スパイ説、日本軍殺害説が台頭してきた頃は、まさにその通りの状況だったらしい。筆者は、④⑤の冷静な分析が妥当だと考えている。

2 マーシャル諸島共和国発行の切手

さて、ここからが本題で、切手の話になる。切手、それも航空切手のマニアと言えば、日本では木村秀政氏の右に出る人はいないと聞いたことがある。氏には「飛行機の切手」(1973

)という超マニアックな著書があって、そこにはアメリアの切手も紹介されている。もちろん、その切手は、その本が発刊される以前の1963年に発行されたもので、前ページの有名な写真を元に図案化されているのが明らかだ。

その切手も欲しいのだが、ひょんなきっかけから、マーシャル諸島共和国からアメリアに関する記念切手が発行されていることを知って、さっそく入手した。米国信託統治国だったこの国はそのまま米ドルを通貨としているそうで、切手の額面価格44セントは現在の交換レートを適用すれば35円くらいになる。購入価格は4種4枚で960円だから安くはない。輸入切手は高いということだろうか。こちらの切手が発行された1987年は、アメリアが行方不明になってちょうど半世紀に当たる。

切手A

切手Aは彼女の機体、ロッキードエレクトラ10E(登録記号NR16020)機がニューギニアのラエ飛行場を飛び立つシーンを表している。彼女にとって最後の飛行となるこの離陸は、1937年7月2日午前10時30分のことだった。現在のラエ滑走路をグーグルアースで見てみると全長1,600mはある。ただし、資料②では当時3,000

( 切手A ) フィートだったとしている。

もし当時も1,600mあったとすれば、エレクトラには十分な長さである。この飛行場だが、ラエ近辺に飛行場は

ないのに、なぜか今では飛行場としては使用されていないようだ。

諸説の中には、ラエの滑走路長が十分でなかったため、燃料を満タンに搭載できなかった、というものもあるが、これはどうやら、確かな証拠があってのことではないようだ。燃料の多寡はそのまま航続距離に反映されるから、長距離飛行の場合、常にそれは最重要項目なのだが、そのあたりが曖昧なのも不思議といえば不思議な話で、このあたりがミステリアスな飛行の原因の一つでもあるのだろう。

滑走路14エンドは、意外にも、切り立った崖になっているようだが、グーグルからは読み取れない。それはさておいても切手デザインが悪く、遠近感が狂っていて、とてもこの滑走路から飛び立ったようには思えないのが残念。それに加えて、この切手からは離陸時の緊迫感がまるで伝わってこない。また、機体の形状がいかにもおそまつで、せめて特徴的な機首上部のループアンテナくらいは描き入れて欲しいところだ。また、尾輪は引き込み式ではないから、 正確に言えば、常に見えていなければならない。

切手B

切手Bで注目すべきは、明確に「CRASH

LANDING AT MILI ATOLL JULY 2 , 1937」と書かれている点である。マーシャル諸島共和国は、この切手によってアメリア機は自国領ミリ環礁に墜落したと断定していることになる。しかし、この図柄を見れば、クラッシュ(墜落、激突)したというのは適切ではなく、むしろ不時着水(

Ditching )したと言うのが妥当だろう。切手にはラグーンに不時着水したエレクトラ、もげた右翼、杖をつく搭乗員、そして救命ボートが見て取れる。しかし、②〜⑤では、救命胴衣は搭載していたが、軽量化のために救命ボートは積んでいなかったと言われているから、通説とは明確に一線を画していることになる。

さらには、現地人の二人を左右に配置しているところから、れっきとした自国の目撃者が二人もいるのだぞ、とでも言いたげなデザインと言うべきだろうか。

ミリ環礁(Mili Atoll)とはマーシャル諸島、ラタック列島にある環礁。マーシャル諸島共和国に帰属する92の島からなる。陸地の面積は16

km²で、ラグーンは763 km²ある。人口は1999年現在で1032人。日本統治時代にはミレ島またはミレー島と呼ばれ、当時は日本最東端の地であった。

環礁は、北緯6度8分0秒、東経171度55分0秒に位置している。一方、アメリアが本来目指していた中継地ホーランド島は、北緯0度48分、西経176度36分にあるから、このミリ環礁は、ホーランド島から見るならば、西北西約1,400kmのところに位置している。これは、エレクトラの巡航速度では、6時間半くらいの距離である。

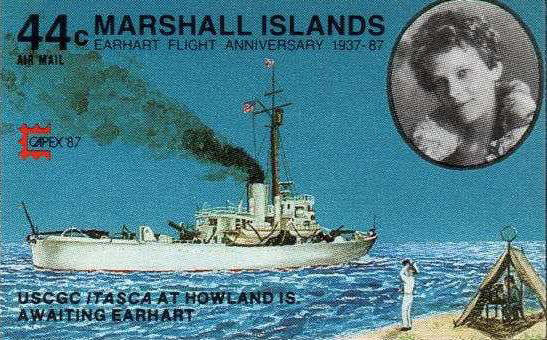

切手C

切手Cには、アメリカ沿岸警備隊の「アイタスカ号」(

1,975トン )が描き込まれ、手前のホーランド島の海岸では、テントの中で無線交信をしている隊員、上空を双眼鏡で捜索中の隊員が見て取れる。この島は南北約3km、東西約1kmの何もない海抜6mの扁平な島で、この図柄から雰囲気が伝わってこないこともない。

この時、ここにはアメリカの手で島の長さいっぱいの3,000mの簡易滑走路が建設されていた。アメリアの飛行に合わせてアメリカ軍が急遽建設したものだったという。それから考えれば、テント内の無線施設というのは、何ともみすぼらしい。しかも電源の問題があっただろうから、実際の無線交信はアイスタカ号内の無線設備を使用して行なったと考えた方が妥当だろう。切手A同様、切手デザイナーに遠近感覚が欠如しているのは、この切手についても言える。また、右上隅のアメリアの写真が他の資料では見られないものであることには注目すべきだろう。新たな発見なのだろうか。映画女優のブロマイドさながらの雰囲気が漂っていると言えなくもない。

ところで、切手には「USCGC」とあるが、アメリカ沿岸警備隊は「USCG」と略されるはずで、「USCGC」の最後の「C」が何を意味するのかちょっと分からず気になるところだ。解説文は「ホーランド島でアメリア機を待つアメリカ沿岸警備隊のアイタスカ号」ということになる。

切手D

最後の切手Dこそが極めつけのシロモノと言えるだろう。

この場合、切手に書かれた「RECOVERY」は回収とでも訳すべきかと思う。ここに記されているTHE

KOSHUとは測量艦「膠州」のことである。この船は、元はドイツの貨物船「ミヒャエル・イェブセン号」で、第一次世界大戦時に青島で自沈していたのを日本海軍が浮揚させ、測量設備を装備して1926年から南方方面の測量に従事させていた船。全長76.5m、排水量2,270トン、8センチ砲2門を備えていた。

切手の説明文は、「測量艦・膠州によって回収されるエレクトラ」ということになるだろうか。

そして、この切手の図柄も実にアンバランスと言わねばならない。まず、この程度のクレーンでエレクトラを持ち上げるのは無理のように思える。エレクトラL10の空虚重量は3トン弱だが、最大離陸重量は8トン近くもあるのだ。図柄から見る限りでは、「ハリボテ

エレクトラ」「凧となったエレクトラ」と言われても仕方ないだろう。

また、機体と船の縮尺もアンバランスのように感じる。この切手では明確に右翼が吹っ飛んでいるのが確認できるが、これは実は米軍のサイパン島偵察写真と話がからんでいる。偵察写真の不鮮明な一枚に、右翼の取れた機体が写っており、これがサイパンに運び込まれたエレクトラ機と主張している人がいるのである。

さらに興味を引くのは手前の3人である。一番左は一見して旧帝国軍人、しかも将校と思って間違いない。ただ、陸海軍の区別は私には難しい。資料④によれば、当時の南洋諸島は海軍の縄張りだったということだから、海軍軍人かも知れない。真ん中は航法士のヌーナンだろう。彼は実際の写真から見ても、アメリアよりも若干背が高い程度で、この図柄の男と合致する。なお、アメリアの身長は172センチだったと記録にある。

ヌーナンの右足には包帯が巻いてあり、右手で杖をついているところなど、ある意味リアルである。一番右がアメリアなのは間違いない。上着はトレードマークの皮ジャンパーのようだし、拡大してみると胸も微かに膨らんでいるのが見て取れる。ただ、彼女の実際の写真をみれば分かるように、決してそんなことはないのだが・・・。

以上、マーシャル諸島共和国の4枚の切手が物語るイヤハートのストーリーは、実はアメリカ人ジャーナリスト、フレッド・ガーナーの著書「The

search for Amelia Earhart」(

翻訳題名 アメリア・イヤハート捜索 1966 )に書かれている内容に酷似している。以下、③で紹介されているその部分を引用してみることにしよう。

「・・・・アメリアは機体を旋回させた後ようやく小さな島を発見して強行着陸した。この時の衝撃でヌーナンが怪我をした。その小島はこともあろうに日本のマーシャル諸島の南端、ミリ環礁だったが、二人は島の位置さえ全く掴めずにいた。ヌーナンの怪我の手当てを済ませるとアメリアは無線でSOSを発信した。7月13日、二人は無線を傍受した日本の漁船に救助され、日本軍の水上機母艦『神威』あるいは『膠州』で飛行機ごとサイパンに連れて行かれた。アメリアは収監された後、小林旅館に移されたが、赤痢で病死した。ヌーナンは処刑された」

アメリア伝説の中でも有名な下りである。1966年のガーナー説がマーシャル諸島共和国にとって余りにも「渡りに船的」に都合がよかったので、そのままのストーリーを4枚にデザインしたのだろう。添付した「膠州」の写真から分かるように、全体像は切手のものとほぼ一致するから、それくらいは調査したのかもしれない。たぶん、アイタスカ号の形状も実物と大差ないと思われる。

3 最近の話題

.jpg) 終わりに、最近の話題を三つほど。最初は、最近といっても1997年のことだが、その年の5月28日早朝、アメリアのエレクトラそっくりの機体が、アメリアの世界一周計画と同じコースを辿って、約二ヶ月ぶりにサンフランシスコ郊外のオークランドに着陸した。全行程約42,000km。パイロットは女性実業家リンダ・フィンチ(46)だった。機体は2機現存するうちの1機を60年前そのままに修復し、登録記号も「NR16020」が使われていた。航法機器と無線機器とは安全のために最新式のものが装備されたのはもちろんである。

終わりに、最近の話題を三つほど。最初は、最近といっても1997年のことだが、その年の5月28日早朝、アメリアのエレクトラそっくりの機体が、アメリアの世界一周計画と同じコースを辿って、約二ヶ月ぶりにサンフランシスコ郊外のオークランドに着陸した。全行程約42,000km。パイロットは女性実業家リンダ・フィンチ(46)だった。機体は2機現存するうちの1機を60年前そのままに修復し、登録記号も「NR16020」が使われていた。航法機器と無線機器とは安全のために最新式のものが装備されたのはもちろんである。

また、2010年11月には彼女を描いた映画「Amelia」が劇場公開されている。主演女優はHilary

Swank

といい、アカデミー主演女優賞を2度も獲得した大した俳優らしい。是非、観てみることにしよう。

.jpg)

さらに、昨年10月に冒頭で触れた「TIGHAR」の最新調査によってキリバスの無人島、ニクマロロ島で女性のものと思われる人骨が見つかり、アメリアの公算が高いとして現在DNA鑑定をしているとの報道が流れた。結果はすでに出ているはずだが、続報は今のところない。相変わらず、アメリア神話は健在のようである。