�@

������

| �P |

�@�͂��߂� |

| �Q |

�@�䂪���̌R�p�O���C�_�[���� |

| �R |

�@�����s������̑n�݂ƕϑJ |

| �S |

�@�w�A�o�g�p�C���b�g |

| �T |

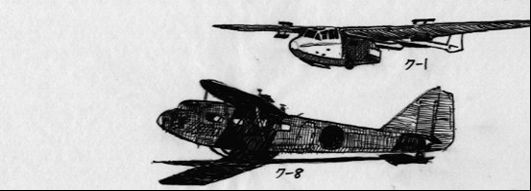

�@�g�p���ꂽ�O���C�_�[(1) �N�|1�^

|

| �U |

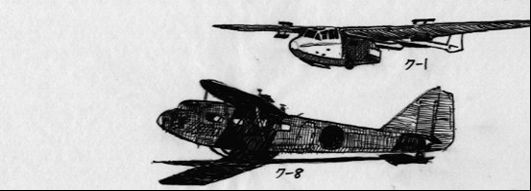

�@�g�p���ꂽ�O���C�_�[(2) �N�|8�^ |

| �V |

�@�����q��Ƃ̊ւ�� |

| �W |

�@������ |

| �X |

�@���{�̌R�p����@�ꗗ (

�ʎ� ) |

| �P�O |

�@�Q�l���� |

| �P�P |

�@�����͂����������� |

1. �͂��߂�

�@�{�����ł́A���e����������A�������s��������q���c�ܘY������A�������̑��F��u���Ȃ���v�����ɂ��L�^�u���������v(���������i���o�[�P)�̒����B����ɂ���āA��͋@�N-8����p�܂ʼng�q����A�������t�B���s���A�N���[�N��n�܂Ői�o���悤�Ƃ��Ă������Ƃ�m�����B

�@�܂��A�q�쎁����͑��e�̌��𑽂����w�E�����������B

�@����ɁA���{�q��̐씨�Ǔ���͓�����@�֎��ɑO�c�����̋L�����f�ڂ���Ă��邱�Ƃ��������������������A���̋L���̒��őO�c���̓N-6(���O��������)�ɂ��ĐG����Ă���B

�@���̋@�̂̐v�喱�̈�l�Ƃ��ĎR�{�o���̖����L���Ă���A�����O�c�q���ɋΖ����Ă������Ƃ����������B

�@�{�e�Ƃ͒��ڊW�Ȃ����A�R�{���͕M�҂̒n���h�{�s�ɖx��M���ƂƂ��Ɂu�b�q��@�H�Ɓv��ݗ����A�����̃O���C�_�[�삵���l���ł���B�܂��M�҂̏�������O���C�_�[�N���u�A�����q��̌����������ɊW���Ă������Ƃ����������B�{�e�͂����̐V�������Ƃɉ��M�����������̂ł���B

����E��풆�̉䂪���ɃO���C�_�[���������݂��Ă������Ƃ͈ӊO�ɒm���Ă��Ȃ��B�M�҂͎���O���C�_�[�p�C���b�g�ł���A���̂��Ƃ��c�O�Ɏv���Ă����B

�@�ŋ߁A���̕����̍\�����̑�������O�̊w�A�o�g�҂Ő�߂��Ă������Ƃ��A�q���c�ܘY���̒����u���̍q��70�N�j�|���_�Ɍ������Ĕ�ׁv�Œm��Ɏ����āA�W�߂��邾���̎��������ƂɁA���̃O���C�_�[�����A�u�����s������v�̎n�܂肩��I���܂ł�ǂ��Ă݂悤�ƍl�����̂����̈ꕶ���������������ƂȂ����B

�@����E��풆�ɌR�p�O���C�_�[���{�i�I�Ɋ�����Ƃ��ẮA���a15�N(1940)5��10���A�h�C�c�R��DFS230�|1(12�@�A�����85��)������ăx���M�[�̃G�x���E�G�}�G���v�ǂ��U���������Ƃ�Ƃ��A���N5��20���A�������h�C�c�R�ɂ��N���^���N�U�A�y�я��a19�N(1944)6���̘A���R�ɂ��G�A�X�s�[�hA.S.51�u�z���T�v�ɂ��m���}���f�B�[�㗤��펞�̎O���L���ł���B

�@�������A�h�C�c�R�ɂ��O���C�_�[�̋��s�����͑���Ȑ��ʂ��������Ƃ͌�����A�N���^���ȍ~�͂������銈��͂��Ă��Ȃ��B�����ɁA���O���C�_�[���R�ɂ����Ďg�p���ꂽ�̂̓p�C���b�g�̏����P���Ɍ��肳��Ă���悤�Ȃ̂ŁA�O���C�_�[�����̋��s�N�U�Ƃ�����킻�̂��̗̂L�������Ȃ݂��Ȃ��Ȃ����ƍl����ׂ����낤�B

�@��^��STOL�A���@��w���R�v�^�[���J�����ꂽ���݁A����͂ނ��듖�R�̂��ƂŁA�O���C�_�[�����S�ɕ��a���́u�V�сv�̎�i�ƂȂ������Ƃ�M�҂͊�Ԃ��̂ł���B

�@�Ɠ����ɁA��O�A�����������҂������D�ނƍD�܂���ɂ�����炸�R�p�O���C�_�[�̑��c�m�Ƃ��ď]�R�������j�����m�Ɏc���Ă����K�v��������̂ł���B

2. �䂪���̌R�p�O���C�_�[����

�@��ꎟ����̃h�C�c�́A�B�ꋖ���ꂽ�O���C�_�[�����ٓI�ɔ��W�����A�����ɑ����̃O���C�_�[�p�C���b�g��{�������B����J�퓖���A�j�|�̐����Ń��[���b�p��Ȋ��������t�g�o�b�t�F���A���̊�b����������A�������ƌ����Ă悢���낤�B����A�������̉䂪���́A��s�@�ɂ͗͂����͂������̂́A�O���C�_�[�Ƃ͏��F�u�V�Y�v�ɉ߂��ʂƍl���Ă���R���������������悤�ł���B�@

�䂪���ŏ��߂ăO���C�_�[����̂́A����E���염��тɂ�铮�͔�s�̑O�N�ɓ��閾��42�N(1909)12��9���A�t�����X��g�ٕt�����A���E�v���E�[�����тɂ����̂ŁA�������̕s�E�r�߂��Ŏ����ԉg�q�ɂ���čs��ꂽ�B��s������100m�A��s���x4�`6m�������Ƃ���B

�@���̎��A�s�E�r�ɒė����͂������@�̐���ɑS�ʓI�x����ɂ��܂Ȃ����������l�Y�C�R��т���20m���ł͂���B�������A�R�͂��̃C�x���g�ɂ͑債���S�͊Ȃ������悤�ŁA�Ȍ㒷�炭�O���C�_�[�̐i�W�͖��ԂɔC���ꂽ�B

�@���R�����犊��@�������̂́A���̏���s�������21�N���o�߂������a5�N(1930)�̂��ƂŁA�����s�w�Z�̓��c�Y������(���a13�N�A�q���@�̃p�C���b�g�Ƃ��Đ��E�L�^����)���������K�p����@�����삵�A�e�X�g�܂ő����������B�������A4���ɍs��ꂽ�e�X�g��s�ł͔��q���@���s�K���������ߎ��s���A�@�͓̂��{�O���C�_�[����Ɉ�������āA������Ŕ���ꂽ�Ƃ����B

�@�܂��A���N5��11���A���ԍq��E�ł��L���ȊC�R�@�֏����镔鈇�g(���̂���)����̈镔�����K�p1�^������Ŕ�s���A��s����80m�A��s����5�b���L�^���Ă���B�p�C���b�g�͕Љ����O�Y�������B���̌�A���@�͈�錧�����̍��u�ő؋�20�b�A��s����120m���L�^���A���̔�s�͍q����̉��ōs��ꂽ���߁A�킪���ōŏ��̊���@���q�ؖ��A���݂̑ϋ�ؖ�����t����Ă���B

�@���̍����痤�R�͎���ɃO���C�_�[�ɊS�������n�߁A���a10�N(1935)�ɏ����s�w�Z�Ɍ�����5���̐�C�҂�z�u���A����@�̑��c�A�����A�����ɏ]�������邱�ƂƂ����B����Ɋ����ɔ��Ԃ������邽�߂ɁA�h�C�c����O���C�_�[�̑��l�҃E�H���t�E�q���g�������ق����B�@

�֑��ł͂��邪�A�q���g��s�͉䂪�R�������o�R���ē������肵�Ă���B���a10�N(1935)9��17���Ƀx���������ĉ����S���o�R�Ŋ��R���肵�A�֊��A���D�ʼn��ւɓ��������̂�9��30���ߌ�7��30���̂��ƁB�����̍��ۃz�e���Ƃ������ׂ��R�z�z�e���ɓ��h���A�����ւ͗�10��1���̋}�s��Ԃŏ㋞�����ƋL�^�ɂ���̂ŁA�S�������ɂ��鉺�ւ̎��Ƃ̑O��ʉ߂������ƂɂȂ�B

�@���̓����M�҂����܂�Ă����Ƃ���A���H�e���点�߂ď�����U���Ċ��}�̈ӂ�\�����������Ƃ��낾�B�ނ̗����ʼn䂪������E�͑傢�Ɏh�����Ĉ�C�Ɋ������������A�܂����̍q��ĊJ��A���������i���̂̓O���C�_�[����������ŁA�l���Ă݂�Δނ̂������ō��A���T�t���C�g���y����ł�����ƌ����邩��ł���B

�b�x��B�ޓ������{�ɑ؍݂����̂�9�����{����12�����{�ɂ����Ă̂��ƂŁA�`�͓��{������s�A����Âƌ����Ȃ��玑���I�o�b�N�͂��ׂė��R�ɂ����̂������B��������B�鍑��w��������ʖ�҂Ƃ��āA�q���g�͊e�n�Ő��͓I�ɔ�s���I���A�܂���s�Z�p�w�����s�����B����ł��A���R�̈ꕔ�ɂ͍������O���C�_�[�ɑ�����₩�Ȗڂ��c���Ă����悤�ł���B�������A������@�ɗ��R�͕��c�y��s�@�A�ΐ쓇��s�@(�̂������s�@)�ɗ��K�p����@�̊J���𖽂��Ă���B

�@�������Đ��܂ꂽ�̂��A�u�L�|23�A24�A25�A26�v�̊e�@�̂������B�����͉䂪���R�p�O���C�_�[�̑�ꐢ��Ƃ������ׂ����̂ŁA�@�̂̏ڍׂɂ��Ă��ʎ��u���{�̌R�p�O���C�_�[�ꗗ�v���Q�l�ɂ��ꂽ���B

�@�������A�悤�₭�萁�����䂪���R�p�O���C�_�[�́A���a15�N(1940)4���A���؎��ϖu���ɂ���Ċ���@�J�����f�̒ʒB�����R��b���ŏo����Ă��܂��A����܂ł��A�Ǝv��ꂽ�B�������A���̒���ɏ�q�̃h�C�c�R�O���C�_�[�����ɂ��x���M�[�U�������{����ăO���C�_�[���N���[�Y�A�b�v�����ƁA2�N��̏��a17�N4���ɂ͒��f���茩�����̋@�^���N����A�ʒB�����̊�{���j�����肳���̂ł���B�܂��܂��O���C�_�[�̌��p�͊m��������Ă͂��炸�A�����܂Ŕ�s�@�̌�o��q���Ă����B���j�����]�Ȑ܂������@���ɕ�����Ă���B

�@�����ɃO���C�_�[�̊J����搂�ꂽ�̂́A���a18�N1���A���R�q��{���u�q�팤���y�ю�����j�v�ɂ����Ăł���B�����Ɂu���K�p����@�A�A���p����@�̊J���v�����荞�܂�A�����Ƃ��ɖ{�i�I�ȃO���C�_�[�̐�͉����n�܂����̂ł���B

�R

�����s������̑n�݂ƕϑJ

�@���̂悤�ȏ��A���R�ł͏��a17�N�ɂȂ��ċ{�茧�V�c���̑���g�c�Ɋ����s������̕�̂Ƃ�������u����ǁv��݂����B�c�O�Ȃ���A���̐��m�Ȍ����͓���ł��Ȃ��B6���A8���Ǝ����ɂ���ĈقȂ邵�A���̐���̂��̌�̓��Â̎����ɂ��Ă��A���l�Ɏ����ɂ���ĈقȂ邽�߁A�ȉ��ِ����u

�v�ŕ��L���Ȃ��畔���̕ϑJ��N�\�`���Ŏ������ƂƂ���B�o�T�͊����������Q�l�ɂ��ꂽ���B

�@�ِ��������̂́A�@���ɂ����ړx�̒Ⴂ�O���C�_�[�����Ȃ�ł͂̂��Ƃ��Ǝv����B�܂��A���̕����ɊW���ꂽ���X�̐����Ȃ���L�ł́A���R�������̋L���ɂ���ċL����Ă��邽�߁A���̂悤�Ȃ��Ƃ��������Ƃ������邾�낤�B

�E���a17�N6��(�����F,�P)�u�����G�ł�8���v

�{�茧�V�c���̑���g�c���K��(�����P����)���Ɂu����ǁv���n�����ꂽ�B3���̒���(��v�ہA�R�{�A���)�������Ƃ��A����~���҂���I�����ꂽ25���̉��m������\������Ă����B�ȉ��A��������܂ŁA��q����o�g�҂ɂ���đ�������Ă������B�����ł͒����܂ŋ��炵�A9�����{����Ɉړ��B�ǒ��ɎO���ؑ�т��C�����A��s�������̌×я���������ǂ̎w���ɂ��������B�����25���A��O��30���ƑI���ƌP���͌p�����ꂽ�B

�E���a18�N�t(�����F,�G)

��錧���ȍx�O�u���}�g�v(��錧�}�g�S�쉪��)�ֈړ��B�����ŁA�N�|1�A8�ɂ��P�����J�n���ꂽ�B�Ȃ��A���݂����ɂ͐���́u�����s��������˔V�n�L�O��v�����Ă��Ă���B

�E���a18�N8��(�����A)�@�@�@�@

�S��������̒�g���K���֓]�����A�u�O���C�_�[�����ǁv���n�݂��ꂽ�B�ǒ��A�O���ؒ����B��s�������̌×я����Ƒ�쒆�т����������ƂȂ�B�×я����͊J��O�Ɋw�A�H�c��s�P�����̔h�����Z�̌o��������A�q���g�������ɂ͔ނ��璼�ڎw�������l�ŁA�����Ă̐e�Ƃ������ׂ��l���ł���B�܂��N�|1�^�O���C�_�[�̎��Ȍ������A�N�|7�^�O���C�_�[�̃e�X�g�p�C���b�g�����߂����R�O���C�_�[����̑��l�҂������B��쏭���́A�N�|7�^�O���C�_�[�̊J���ɂ��g���A����s���ɂ͉g�q�@�A97���d�����@�̃p�C���b�g�߂��l���ł���B

�E���a18�N8��10��(�����P)�u�����F�ł�10���v

�����ǂ�p�~���A�u�����s����v���n�������B������k�Y��������(���m34��)�B�����t�×ђ��ꏭ���A��ꒆ�����O���؊ޕv��сA�����������Y��сA��O�������R�����v���сB�e�����͉g�q�@�Ƃ���97���d��9�@�A�N-8�^�O���C�_�[18�@�������Ă����B���̐���͕ʖ��A��g��s�c������ꎵ�����Ƃ��̂��A�ȉ��̂悤�ȕ����̂����肳�ꂽ�B�F�J���K�m���̌��Ă𐼏\���쎌���A��Ȃ͑咆�Г�ɂ����̂ł���B(�̎��͎����P���]�L)

1�@���I�̗��@����������

�@ ����̐^����

�@ ���Ԑ������������

�@ �V�s�@��̊�P��

�@ �����䓙�S�\������

2

�}�g�����@�ӂ邳�Ƃ�

��g���̈ӋC����

�b�����Z�� ������

��ˈЂɊJ������

�����䓙�S�\������

3�@�ґ��@�W�Ɖ_���R��

�@ �����m���@�嗤��

�@ ���������@�����Ƃ���

�@ �M�̂͂˂ɉ��҂�

�����䓙�S�\������

4�@���̌P���݂�

�@ �X�̌�|�Ƃ����藧��

�@ ���ҋA���ʉv�r�j��

�@ ����@�}���̔M����

�����䓙�S�\������

�E���a18�N12��19��(�����P)

�e�n��芊���s������ɓ]�����Ă������w�������͗��R���ʑ��c���K�m���𖽂�����B

�E���a18�N12��26��(�����P)

�@�@�@���K�m����95���T�^���K�@�ɂ��Z�\�R������B���̌�A��ꒆ����75���A�����25���z��

�E���a18�N12��28��(�����P)

�u�����A�ł͏��a19�N1���v

�@�@�@��ꒆ�����������m���ֈڒ��B1��15��1���o���ɂ���s�P���J�n

�E���a19�N3��17��(�����P)

�@�@�@���m���ɔh�����ꂽ��ꒆ���A��˂Ɉڒ�

�E���a19�N6��12��(�����P,�@)

��l�������͍�˂ɂăN�|1�^�ł̌P���J�n�B�����ƌP����5�`6�������悵�A���x600m�ŗ��E�B���n�ƒ�_��������Ȃ�P���������B

�E���a19�N8��1��(�����P)

�@�@�@�N-8�^�̑��c�P���J�n

�E���a19�N9��8��(�����P,�@)

����A�ēx���}�g�ֈړ��B������99���������B9��28(29)���ɂ͏C�Ǝ����{

�E���a19�N11��(�����G,�O)

�����Ґ������ɂ��A�u�����s������v�Ɖ��́B������×ђ����B�Ȃ�����͑��݂̂ŁA���A��O����͂Ȃ��B���̎��_�ł̐���̈ʒu�t���ɂ��Ă��ʎ��A���Q�Ƃ��ꂽ���B

�E���a19�N11��17��(�����P)

�t�B���s���i�o���ߔ��߁B�C���͖����@�̗A��

�E���a19�N12��6��(�����P)

�@�@�@�t�B���s���i�o�𖽂���ꂽ�����s������̑�ꎟ�o�w�����A���}�g���A�F�i�Ɍ������B�������A�F�i�ŏ�D�ҋ@���̓������K�d��30���͌������A�ƂȂ�B

�E���a19�N12��14��(�����P)

�@�@�@��t�B���s���o�w�����A���}�g���A��i�Ɍ������B

�E���a19�N12��19��(�����P)

�@�@�@��ꎟ�����̏�D�������u�_���v�A���V�i�C�ŕĐ����͂ɂ���Č���

�@�@�@��t�B���s���o�w�����A��i���o�`

�E���a20�N3��(�����P)

�@�@�@�t�B���s�������܂̂��߁A������ɋA�Җ��߉���B

�E���a20�N5��(�����P,�@)�u�����A�ł�8���v

�k���N�u�铿�v�ֈړ��B�铿�͖k���N�̓��k�C�݂Ɉʒu����B�t�߂ɂ͖��Ƃ����Ȃ��C�݂ɐ����̋��t�W�������邾���������Ƃ����B�����ł͂܂��ČR�̋�P���Ȃ��A�ړ������͔�r�I�̂�т肵�����̂��������A�₪�Đ�ǂ̈����ɔ����P���͌������𑝂��Ă������B�Ȃ��A�����k���N�́u�V���B�v�ֈړ��v�悪�����������~�ƂȂ��Ă���B

�E���a20�N6��28��(�����P)

�@�@�@�铿��s��ɂĖ�ԌP�������̔����B3���}�E�A2���d��

�E���a20�N7��(�����P�ł�23���A25��,�@,�A)�u�����F�ł�8���v

�����킪���������B��������U���ł���B�����͌×ђ��ꏭ���A�����S������сA�����͓�������8��(�_�g�A�⍲�A�����A���g�A�ΒÁA�嗢�A�|���A����)�A���m��8���ŁA���@�Ƃ��ăN�|8�U�^(�@���s�����������炭2�@)�A�g�q�@��97���d�����@���p�ӂ��ꂽ�B8��5���A����͕����Ɍ����铿���A�����ֈړ��B���U���ł́A�O���C�_�[�ɋ@�֖C�t���^�l�쓮��(95���l�쓮�����ԁA12.7mm�@�֖C2�A20mm�@�֖C1����)��1�䂸���ڗ\�肾�����悤�ł���B�\��ł�8��13���ɕ������o���A8��16���k��B�A8��20���V�c���A�����Ă�������A8��20������24���̊ԂɐV���̖�����ĉ���ɓ��U��������Ƃ����v�悾�����B�s��̓��܂Ŏ��킳�Ȃ���̌�������ԌP�������������A�s��̂��ߒ��~�ƂȂ����B�Ȃ��A���U�v���Ƃ��āA��L�̑�ꎟ�v���̑��ɑ��O���܂ł̗v�������肳��đҋ@��Ԃ������Ƃ����B

�E���a20�N8��26��(�����P)

�@�@�@����őҋ@���̕����A��緂����쉺�J�n�B�����\�A�R�ɂ���~�����B

�@�@�@�Ȍ�A�ꕔ�̑����́A������V�x���A����ƂȂ�A�����L���M�X�̃^�V�P���g�ߍx�A�A���O�����܂ňړ����A�ߍ��ȗ}����������������B

�܂��A��ꊊ���s����Ƃ͕ʂɁA���a19�N6���`8���ɂ����ăO���C�_�[�^�q��ړI�Ƃ����ȉ��̒������攪�A����s�����ꉺ�ɑn������Ă���B

�@�@�@��\�O�A����s�����@�E����@97���d�����@9�@

�@�@�@��\�l�A����s�����@����E��ˁ@97���d�����@9�@�A�N�|8�U�O���C�_�[18�@

�@�@�@��\�ܗA����s�����@�V�c���@�@�@97���d�����@9�@�A�N�|8�U�O���C�_�[18�@

�S

�w�A�o�g�p�C���b�g

�@�����s������̕����̕Ґ��͑�ꎟ������܂ōs���Ă���A�ꎟ�A�͏��Z3�`6���A���m��20�`25�����x�ł���A�O���ɂȂ�Ɛ�O�̖��ԃp�C���b�g�{���@�ցA����{�����o�g�҂����S���߂��B����͐��������A�ꎟ�A�͕��������Ɛ����v���̊m�ۂƗ{���A�O���͉g�q�@�p�C���b�g�{�������Ƃ������̂������̂ł͂Ȃ����낤���B�����đ�l���͓��ʑ��c���K�m������̂������B

�@���̓��ʑ��c���K�m����������O�̊w�A�o�g�҂ŁA�������O���C�_�[�p�C���b�g�{������Ⴞ�����B���R�n��(���R���ʑ��c���K�m����������������������)�̋L���ł́A99�����w�A�o�g�̃p�C���b�g�ŁA�����܂�99���͏��a18�N12������P�����J�n�����Ƃ����B�Ȃ��A����v���͏��N��s�w�Z14���o�g�̉��m�����k�ō\������Ă����B

�@�����A�O���C�_�[�����̐�p�͈��|�I�Ȑ��̉��ōs���Ƃ������̂��������A���a19�N���ԋ߂ɍT�������̍��ɂ͂��łɐ��͕ČR���ɂ��������߁A�҂ݏo���ꂽ��p�́A�Ö�𗘗p���Ĕ閧���ɓG��s��ɐڋ߂��A20�`30km��O�A���x2,000�`3,000m�ŗ��E���ĕґ��Ŋ��Ĕ�s��ɋ��s�������A���ڂ����@�֖C�t���^�l�쓮��(�C���[�W�I�ɋ߂��͕̂ČR�̃W�[�v��)�Ŗ\��܂��Ƃ������̂ŁA�p�C���b�g���������A���Ƃ�萶�҂��������̂ł͂Ȃ����U��킾�����B�O���C�_�[�p�C���b�g�̌P���͈ȉ��̃X�e�b�v��ő�^�O���C�_�[���c�m�ƂȂ����Ƃ����B

�@�@�@�ꎮ�o���������K�@������m���ōs���A�܂��͒P�@�ł̑��c�P������J�n

�@�@�@�ꎮ�o���������K�@���3�@�ɂ�閧�W�ґ���s�P���B�����܂Ŗ�300����

�@�@�@�N�|1�^�O���C�_�[����P�@���c�P���B�g�q�@�ɂ�99���R��@�@���g�p

�@�@�@�N�|8�^�O���C�_�[����P�@���c�P���B�g�q�@�ɂ�97���d�����@���g�p

�@�@�@�N�|8�^�O���C�_�[���3�@�ɂ�钋�Ԗ��W�ґ���s�P��

�@�@�@�N�|8�^�O���C�_�[���3�@�ɂ���Ԗ��W�ґ���s�P��

�@�@�@�n��P��

����������� �@�֖C�t���^�g���b�N�̑��c�A�ˌ��A���j�P��

�@

���������ׂďI����܂łɂ͔�s���Ԗ�1,000���Ԃ�v�����B�n��P���́A�O���C�_�[�p�C���b�g�Ƃ����ǂ��G�n�ɒ������Ă��܂��Ε������l�ɐ키�K�v�����������߂ɐ݂���ꂽ���̂ŁA��s�P���̏I���ԍۂɍs��ꂽ�B���̍��ɂȂ�ƒ��Ԃ͒n��퓬�P�������{���A�����̂̂���Ԃ̔�s�P�����s��ꂽ�Ƃ����B�P���G���A�͂��ꂼ��̔�s����ōs���A�܂��A�������P���ɂ͊֓�����S���g�p���ꂽ�Ƃ����B

�@�q���c�ܘY��(�����������g�q�@���c�m�A���w�A����)�ɂ��A��l�������͏��a19�N6��12���A��˔�s��ŃN�|1�^�ɂ���s�P�����J�n���A���x600m�ŗ��E���Ă���͒�_���������Ƃ���P�����J��Ԃ��s��ꂽ�Ƃ����B�N�|1�^�͔ނ炪��芵�ꂽ�P���@�Ƃ͈قȂ�A�S���d��1.3�g���������^�@�ł���B�w��_��傫���O���Ɛl�͂Ŕ��q�ʒu�܂ʼn����߂��̂���ς��������߁A������O���ƒ��Ԃ���ǂ₵����ꂽ�Ə�����Ă���B

�@�e�Ղɐ����ł���悤�ɁA�P���Ȗڂ̒��ň�ԓ���͖̂�Ԃ�3�@���W�ґ���s�������B�B���s�����|�Ƃ������߁A���[���͍ŏ����ɍi�荞��Ԃōs���A���@�̈ʒu������Ɗm�F�ł����ԁB���R�A�ґ����@��2�ԋ@�A3�ԋ@�ɏ\���z������K�v���������B

�@���ɐ��ɂ́A�O����@�̓X�|�C���[�����S�ɕ��Ă��x��C���ƂȂ�A�t�ɓ�����@�͐��a���������Ȃ邽�ߑ������Ď�����������Ȃ���Ȃ炸�A���̂��߂ɕґ����@���O�ɏo�Ă��܂��Ƃ������Ԃ��������B���̂�����̓X���b�g�����[�N�ł̔����Ȓ������\�Ȕ�s�@�Ƃ͈���āA�O���C�_�[�Ȃ�ł͂̂��Ƃ������B���R�n���́u����v�̐j���ȏ�̐���͂ł��Ȃ������v�Əq������Ă���A�傫�ȃo���N�͎��Ȃ������Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�M�҂̓O���C�_�[�p�C���b�g�ł��邪�A��s����200���Ԓ��x�̋삯�o���ɉ߂����A�O���C�_�[�ł̕ґ���s�̌o���͂������Ȃ��B�X�|�C���[�̊J�ƃs�b�`�̃A�b�v�_�E���ő��x�������邵���Ȃ��O���C�_�[�ł̕ґ���s�͎���̋Ƃ������Ǝv����B�������A���݂̃X�|�[�c�p�O���C�_�[����݂�Β���^�O���C�_�[�ł���A���c���̃��A�N�V�����Ɏ��Ԃ����������ł��낤���Ƃ͗e�Ղɑz���ł���B

�@�������A���R���͍ŏI�P���œ��悷��N�|8�U�^�O���C�_�[�̑��c���ɂ��ẮA�u�X�|�C���[�͗ǂ������A8m/s���炢�̋}���~�����\�������B�܂��A3�ǂƂ����炩�ŕȂ��Ȃ��A���n����Α��c���₷���@�̂������v�Əq�ׂ��A�܂��u�ҌP���̌��ʁA��ԂɊ�n��s�ꂩ��20�`30km�A���x2�`3,000m�ʼng�q��97���d���̕ґ����炢�������ɕґ����E���A���[���̌��x���R�탌�o�[�ł悤�₭���F�ł���͈͂܂ōi���Ė��W�ґ���g�݁A��s��̎w��_�Ɏw�莞���Ƀs�^���ƒ����邱�Ƃ��\�ƂȂ����̂ł������v�Ɗ��z���q�ׂ��Ă���B���Ƃ��Ƙr�̗ǂ��p�C���b�g�ł���ꂽ�̂��낤�B

�T

�g�p���ꂽ�O���C�_�[(1)

���R���^�A������@�@�N�|1�^

�����Ŏg�p���ꂽ�O���C�_�[�́A��q�̂悤�ɃN�|1�^�ƃN�|8�^�ł���B���̓�̋@�̂ɂ��ďڂ����݂Ă������Ƃɂ���B�Ȃ��A��ꐢ��̗��R�O���C�_�[�ɂ͔�s�@���l�u�L�v�i���o�[���g�p���ꂽ���A���̋@�̂���A���R�͊J���i���o�[�ɃO���C�_�[��p�́u�N�v��p���Ă���B���݂Ɂu�L�v�Ƃ́u�@�́v���Ӗ����A�u�n�v�Ƃ͔����@�A�܂�G���W���̊J���i���o�[�ł���B�O���C�_�[�J���i���o�[���u�O�v�Ƃ��ꂸ�A����Ȃ��`�Łu�N�v�Ƃ��ꂽ�o�܂ɂ��Ă͕�����Ȃ��B���邢�͒P�ɑ���̂������������̂��Ƃ����m��Ȃ��B�@

����̗v���{���ߒ�ōŏ��Ɏg�p���ꂽ�N�|1�^�͐��������u���R���^�A������@�v�ƌ����A�����̑O�c�q���H�Ƃ��v���삵�����̂ł���B�Г��ł́u�O�c��2600�^�v�ƌĂ��A�������c�I2600�N�ɗR������B

�O�c�q���H�Ƃ̎В��O�c����͉������ɃK���ō���80�y�[�W�ɂ��y�ԁu�O���C�_�[�m�펞�A���g�V�e�m��l�@�v�Ƃ����_���������グ�ČR�W�҂ɐi�����Ă���A���O�c�q���H�ƎЈ����V���쏕��(�����{�q�����A���͌��s�ݏZ)�ɂ��A�����ɃN�|1�̒������̂̐�������߂Ă����炵���A�h�C�c�̊���ɕϐS�������R�q��{������́u�悩����!�v�ƌ���ꂽ�Ƃ����B�O�c�q���H�Ƃ̖ʖږ��@�����b�ł���B�����ď��a15�N9���ɓ��ЎВ��O�c�����v�喱�Ƃ��A����ȑO�ɑ����̖��ԗp�O���C�_�[�������J��������B�鍑��w�̍��������m�����͎҂Ƃ��Đv���J�n���ꂽ�B��16�N8���ɂ͎����ꍆ�@���������A9��1���ɂ͑品����s��ŏ���s���Ă���B���R���̎�C�������͗��R�q��Z�p�������̊Ô��O�Y�����A���Ȃ͌×ђ��ꏭ���A�Z�p�ʒS���͖�c�e�����тŁA���c�����̂͑O�c�̋@�̂Ő��X�̋L�^�����������c���ێ��L�A�g�q�͋����^���K�@�ɂ���čs���A�g�q�p�C���b�g�͓������������B�������̈�s�͗�����S���i�ߕ���@�@��^(�L�|46)�Ŕ����B�]�k�Ȃ���A����s�����ɎQ�������V�����ɂ��A���̋@�̂́u���\����@�Ɩ��L����A���̂��������̂悤�Ƀs�J�s�J�ŊO�̒i���ȂǂȂ��A�ߊ��Ί炪�ʂ�قǂ������B�品��̗v�������ߑ������Ē��߂Ă����v�Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�ǂ��炩�ƌ����A�O���C�_�[�����V�^��@�@�ɊS���W�܂����悤�ł���B

�@�N�|1�^�̏����́A�S��17.00m�A�S��9.56m�A�S��1.78m�A�嗃�ʐ�30.0�u�A�A�X�y�N�g��9.6�A���d700kg�A�S���d��1,300kg�A�����16.1�A���x80�`90km/h�A�g�q���x150�`200km/h�A�������x69km/h�A�ŏ��������x1.62m/s(80km/h��)�A�\���A�ؐ���ލ��g���H�z�A�������̃i�Z���A�o�����u�[���`���B�嗃�͒�������`�Ў����A�O���͌y���㔽�p�����e�[�p���B���1��(�������A���̋@�̂ŌP������ꂽ�q�쎁�̋L���ł́A���c�Ȃ͕���2�ȂŐ������c�m�����c���邱�Ƃ��ł����炵��)����6�`8���ƂȂ��Ă���B�������ɂ̓^�C�����g�p���A�������ɂ͂��̎ԗւ������グ�Ğ���p�����B������̃h�C�c��A�����J�A�C�M���X�̋@�̂��ǂ���������ق�20m�ŕ���9�`15���̓��ڂ��\�ł������̂ɔ�ׂ�Ύ���U��ł���B

�O�o�V�����̒��q�ɂ��A���ИZ�{���H�ꂩ��^�ꂽ���i��品��ōŏI�g�����A�A���̓O��ő��c�n���A�v��W�̒������s�����Ƃ���B�܂������ł͑��c�n���Ɍy���g���u�������������A���̏�ʼn����ł�����x�̂��̂������B����������2���@�ȍ~�ɂ̓X�|�C���[�̐ݒu�����߂�ꂽ�Ƃ�����̂ŁA1���@�ɂ̓X�|�C���[���t���Ă��Ȃ��������Ƃ�������B

�@���̋@�̂̓����͉��Ƃ����Ă��u�������̃i�Z���A�o�����u�[���`���v�ł���A���̌`�Ԃ͓��{���̂��̂ŁA���̈Ă��̂��̂͑O�c�q���H�ƂŐv���s���Ă����ؑ��ш�̃A�C�f�A�ɂ����̂������B�܂��u�����v�Ƃ����_�ł����{���������B�h�C�c��Go242

GOHTA�����̌`�Ԃ�����Ă���B���@�̏o���͏��a16�N�Ɍ��^�@������s���A��17�N�ɂ͕����z�u�ƂȂ��Ă��邩��A�قڃN�|1�^�Ɠ������ł���B�ǂ��炪��ɍ\�z�������͐��m�ȂƂ���͕�����Ȃ��B�������A���ɏo���̂̓N�|1�^�̕�����̂悤�Ɏv����̂ŁA�N�|1�^�̂��̌`�Ԃ͐��E�ŏ��߂ăO���C�_�[�ɍ̗p���ꂽ���̂ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B

���̌`�Ԃ͂��̌�ɊJ���������{���ۍq��H�ƁA�N�|7�^�u�܂ȂÂ�v����A������@�ɂ��̗p����Ă���B�u�܂ȂÂ�v�͓��{�̃O���C�_�[�ł͍ő�́A���O�̂Ƃ���������@�̂ŁA���2���A����32�`40���̗A���\�͂����������A����@�݂̂ŏI���A���̌�G���W�������ăL�|105�ƂȂ�A���a19�N12��15������s�A10�@�オ���삳�ꂽ�悤�ł���B���A�䂪���ł����������ČR�A���@�AC�|119�t�F�A�`���C���h�u�t���C�C���O�{�b�N�X�v�����̌`���ł���B�Ȃ��A�O�c�q���H�Ƃ̃N�|1�^����Z�p�́A����SM��206�^�����Z�~�E�\�A���[�ɂ���������Ă���B�܂��A�V�����ɂ��A�N�|1�U�Ə̂���P�����̂��̂̓��b�N�A�b�v�܂łł��Ă������A����@�܂ł͎���Ȃ������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ̂���(�{�l�͏��W�̂��ߊm�F�ł��Ă��Ȃ��R)�B�܂��N�|1�V�Ə̂���S�����̍\�z�}���`�����ƌ����Ă���B

�@���āA�N�|1�^�͏��a17�N8���ɂ͐����̗p����A���Ў����H��ŗʎY���J�n���ꂽ�B���̌�Z�{���H�ꂪ�苷�ɂȂ������߁A����{�N�q��c�A������s��ɋ߂������H��Ő��Y��������ꂽ�B������@���ɂ�100�@���A75�@��������B�����@����100�@�Ƃ�������������̂ŁA100�@������͌��ł͂Ȃ����B75�@���ł́A�O�c�q���H�Ƃ�25�@�A���{���ۍq��H�Ƃ�50�@�Ƃ��Ă���B���a19�N8���ɑO�c�q���H�Ƃł�10���@�������A20�N�ɂȂ���15�`16�@���삵���̂ŁA�S����25�@���x�ł͂Ȃ����Ƃ����،����c���Ă���B����A���{���ۍq��H�Ƃ̕��ˍH��ł�50�@����̋L�^���c���Ă���R�B��^�O���C�_�[�ł��邩�炩�Ȃ�̋@���ƌ����邪�A�قړ����\�@�A�A�����J��CG�|4������13,909�@���Y���ꂽ����(8�Ђŕ��S���Y)�Ɣ�r����Δ��X������̂ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B�C�M���X�̃G�A�X�s�[�h�u�z���T�v�ł���3,655�@���Y����Ă���̂ł���B�މ�̍q��H�Ɨ͂̌���I����Ɋ�������ꂸ�ɂ͂���Ȃ������ł���B

���R�͌o�c��Ղ̎ア�O���C�_�[�H��ł̗ʎY�\�͂��^�⎋���Ă����悤�ŁA�O���C�_�[�Ƃ����ǂ���s�@�H��Ő��삷�ׂ��A�ƍl���A���R�w���Łu���c�q�����v(��C�d�S�n)�Ɓu���ۍH�Ɓv(���a�n)�����������ē��{���ۍq��H�Ƃ������Ă���o�܂����邱�Ƃ���A���̋@�̗̂ʎY�̃E�F�C�g�͓��{���ۍq��H�Ƒ��ɃV�t�g���Ă������ƍl���ėǂ����낤�B�O�c�q���H�Ƃ͏��a18�N12��21���t���ŁA�{�@�J���ɑ��ė��R��b���u���R�Z�p�L���܁v����܂��Ă���B��ܕ��͈ȉ��̒ʂ�ł���B

�u�E�͖ؐ������P�t�o�����̑�^����@�ɂ��āA�ɐ�]���̊���@�̊T�O��Ŕj���Ƒn�I��^�����ʉd�A���p����@�̐v����ɐ������A����̑�^����@�̌����ɋM�d�Ȃ鎑������A���R��͂Ɋ�^���鏈�����Ȃ�B�˂���䢂ɗ��R�Z�p�L���܂����^���B���R��b�����p�@�B���l�A�{��͊O���ɏo���ꍇ�͓����s�@�Ƃ��A���J�����鎖�v

�U

�g�p���ꂽ�O���C�_�[(2)

���R�l������A���@�@�N�|8�U�^

�@

�@�����s������̎�̓O���C�_�[�A�N�|8�U�^�͐��������u���R�l������A���@�v�ƌ����A���{���ۍq��@�H�Ƃɂ���Đ��삳�ꂽ�B���̎���@�N�|8�T�^�͗��R�ꎮ�A���@(�L�|59�A���c�q����TK�|3�^)�����^�Ƃ��Ă���B���̋@�̂̑傫���Ɩ؋������A�����Ƃ����\���ɒ��ڂ��A���ꂩ��G���W�������O���C�_�[�Ƃ����̂��T�^�������B�v�͊��p��A�����f�O�ŁA�T�^�̎���@�͏��a16�N7���Ɋ������A����ɉ��ǂ������ē��N12���ɂ͇U�^�����������B����s�͏��a18�N5��20��(22��������A�����F)�ŁA���N8��10��(10��������A�����F)����ʎY���J�n����A���a20�N3���܂�619�@�Ƃ����䂪���O���C�_�[�Ƃ��Ă͍ő�̐���@�����ւ����B���R�̍q���Ґ����x�ɂ��A�u��s����v�͖{����3��������`������A���������s�@�́A�퓬���ȊO�ł́A�����P�ʂ�9�@�A�ʂɖ{����1�@���萔�Ƃ���Ă����B�����@�͏펞�����ł��邱�Ƃ��Ґ���̌��O���������߁A3����1�̑����\���@������ɔz������Ă����Ƃ���B�����ł�97���d�����@1�@�ɑ��ăN�|8�U��2�@�̊����Ŕz�u���ꂽ�悤�ł���B�c���ꂽ�ʐ^���������ł́A�@�̂����\�@���悤�Ȃ��̂͂Ȃ��A�������A�����Ƃ��Ă͑�����Ə�q������\�O�A�\�l�A�\�ܗA����s�����݂̂ł���B���̕����̑����@���������킹�Ă������炭100�@�ɂ������Ȃ������͂����B�c��̖�500�@�͈�̂ǂ��ɂǂ̂悤�ɔz�u���ꂽ�̂��낤���B

�@�N�|8�U�̏����́A�S��23.20m�A�S��13.31m�A�S��3.51m�A�嗃�ʐ�50.70�u�A�A�X�y�N�g��10.5�A���d1,700kg�A�S���d��3,500kg�A�����18(�����E�ł�15.9)�A���x150�`180km/h�A�g�q���x180�`220km/h(�ő�224km/h)�A�������x120km/h�A�ŏ��������x1.8m/s�A�\���A�؋����������g�y�������H�z�A�嗃�͎�t�p6�x�A�㔽�p1�x�B���2���A����20�`24���ƂȂ��Ă���B�������ɂ̓^�C���𓊉����A�������ɂ͞���p�����B�@��ɂ͉~�`�̃v���L�V�K���X����������A�O���̎��E�m�ۂɊ�^���Ă����B�嗃�͍����ŁA2�����ؐ����Ў����Ŏx����2�{�A�킸���Ƀe�[�p�����ė��[�͐藎�Ƃ���Ă���B��ʂɂ͊J�p15�x�̃X�|�C���[�����Ă����B�������̃A�����J��CG�|4��C�M���X�̃z���T���͐��\�I�ɏ����Ă���ƌ����Ă��ǂ����낤�B

���c�Ȃ͕����B���̕��͂قڐ����`�ŁA���c�ȕ������ƉE��90�x�J���悤�ɂȂ��Ă���A�������畺����y���b�Ԃ����낵���悤���B�q���c�ܘY���u���̍q��70�N�j�v�ɂ��A�u�@���ɂ͑O���Ɉ�i����2���̑��c�Ȃ�����A���̒������ɂ͉����̍��Ȃ������ɂ����āA�V��ɂ͗����P�̍~���̍ۂɎ����J�P�̃t�b�N���|����|����1�{��������Ă����B�����̓��ڂ́A�O���̑��c�ȕ������傫���E�����ɊJ���悤�ȑ��u�ɂȂ��Ă����B������A���c�ȕ������������Ă���2�{�̃{���g���A�}�u���[�L���|����ƁA���c�Ȃ��Đ��ŊJ���Ƃ�������Ƃ��������v�Ƃ���A�����[���B

�@��������A���̂悤�ȗ���Ƃ��g���ċ@�����J���A��������y���b�Ԃ��܂���яo���A�����ĕ�������э~��A�G��n�̍q��@���e���A���j����Ƃ����\�z�������B�Ăіq���c�ܘY���́u���̍q��70�N�j�v�����ԌP���̖͗l�����p����B�u�Èł̔ޕ����犊��@�������Ȃ���s���Ă��āA��s��ɒ�������ƁA�������ܑ��c�Ȃ��傫���J����āA������G���W�����|����4�쓮�Ԃ�����o���ė���!

��s��̖T��ɗՎ��ɐ݂���ꂽ���z�G�@�ɖҗ�Ȑ����ő�����ƁA�o���o���o���Ƌ@�֖C�ˁA�͋[��֒e�𓊂���Ƃ܂����̖ڕW�Ɍ������đ��苎��B���X�Ɠ����悤�Ɏ����Ԃ������Ă��Ă͑��苎��A���Ɏ��킳�Ȃ���̕�������ԌP�����s��ꂽ�v�B

�@�m���ɂ��̋@�͉̂䂪���ł̍ő吻��@�����ւ������A����ł��O�q�̂悤�ɕČRCG�|4��13,909�@�ɔ�ׂ�A����5�p�[�Z���g�ɂ������Ȃ��B�{���O���C�_�[�ɂ�鋭�P���́A���|�I�Ȑ����A�����P�~���ɔ�ׂ�A��x�ɁA�܂��m���ɁA����+�ΖC�𑗂荞�ނ��Ƃ��ł���_�ɗL�������������B�䂪���̃O���C�_�[�����������͊J�펞�̓���̈��|�I�����ł̓������Ӑ}���ꂽ���̂ł���炵���B�������A��ǂ̈�����Ɍv�悳�ꂽ���U���́A���Ɏ��{���ꂽ�Ƃ��Ă��A�s�풼�O�̂��̎����ł���A��ꌂ�͕s�ӂ����Ă̋��P�Ƃ������ƂŁA����Ȃ�̐��ʂ��]�߂��Ƃ��Ă��A���̌�̍U���ł́A�Ö�Ƃ͂������O�Ƀ��[�_�[�ŕߑ�����A�G��s��ɒ�������O�ɂ��Ƃ��Ƃ����Ă��ꂽ�ƍl����ׂ��ł͂Ȃ����낤���B�����̖{�̂ɂ́u��g�����n�S�R�j��g�V�A�̑�i���@���̓����b�e�Ń����v�i�������j���e�A���냈���G����P�V�A�G�m�헪�v�_���m�ۃV�A�폷�m�r����N���m�g�X�v�Ƃ��邪�A���������E�܂��������Ŏ��̂������Ă��Ȃ��̂́A�����Ƃď��m���Ă������Ƃł͂Ȃ����B�Ȃ��A���̋@�̂ɂ͘A���R������uGoose�v�A��ɂ́uGander�v�Ƃ����R�[�h�l�[�����t�����Ă����B�O�[�X�A�K���_�[�ɂ̓K�`���E�A�K���Ƃ����Ӗ��̑��ɁA�O�҂ɂ́u�܂ʂ��ȏ��v�A��҂ɂ́u�Ƃ�܁v�Ƃ����ʂ̈Ӗ�������B�A���R�͉䂪���O���C�_�[�������̂��̂��A���ꂱ���u�ցv�Ƃ��v���Ă��Ȃ������̂��낤�B�߂����b�ł���B

�V

�����q��Ƃ̊ւ��

�@���̌��e�̑��e�������I���āA�M�҂̏�������O���C�_�[���N���u�A�����q��̑��y�Ɍ��e��ǂ�ł����������Ƃ���A�����q��̑O�g�A�L���O���C�_�[�N���u�ɁA�������s������̑�����������������ꂽ���Ƃ����������B

�@���̕��͓��L���s�o�g�̓c���`�v���ŁA������w�A�o�g�҂ł͂Ȃ��A�]�R���Ԃ͒����āA���Ƃ��Ƃ͗����P�������ł������B�p�����o���ɍ~���̗\��ł������������Ɏ�Ⴂ������A����ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��B�L�������R�s�̕����ɂ������Ɋ����̗v����W�������Ă���ɉ���B���R�̕�������͖�50�������債�����A�����Ŏc�����̂͂킸����2���B�ŏI�I�ɂ͗���œK���������s���A�c�����݂̂����i�����B

�@�ނ͂���܂Ŕ�s�@�̑��c�P���������Ƃ��Ȃ��������߁A�܂������Ȏ�1�^�ŌP���ɓ���A���̌�99���������K�@�Ŕ�s�@�̌P�������Ƃ����B�N-8�^�v���ƂȂ��Ă���͑�p�܂ō���s���s���A��p�ł͖�ԂɃg�E�����R�V���ɒ��������Ƃ̂��ƁB�������A�ŏI�ړI�n�ł������t�B���s���ɂ̓o�V�[�C���̐������|�I�ɃA�����J���ɂ��������߂ɓ��B�ł����A���͓ڍ�����B���ǂ�����������Ԃ��ďI��͍�˔�s��Ō}�����B�����ł́A�N-8�^�̂��Ƃ�e���݂����߂āu�n�`�R�[�v�ƌĂ�ł����Ƃ̂��Ƃł���B

�@���A�L���O���C�_�[�N���u�����ƂƂ��ɓ���B��^�O���C�_�[�𑀏c���Ă��������ɁA������肵�����c���̎g��������ۓI�������Ƃ������Ƃł���B���͏��a29�N1���A���Ɨp�y�ы���ؖ����擾�B�L���O���C�_�[�N���u�̋����Ƃ��Ċ��ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B�@���̒������J�n���������A�܂����A���̕������ɉ䂪�N���u�̊W�҂�����ȂǂƎv�������Ȃ��������߁A���ɋ����ƂƂ��ɁA����E�̋�����Ɋ�������ꂽ����B�@

�W

������

�@�����s������͓��U��ڎw���Ȃ���A�s�킬�肬��Ŕߌ���Ƃꂽ�B����ł��P�����ɏ����1���A���}�g�ł̓N�|8�U�̎嗃���܂�ē����6�������S����Ƃ������̂��������Ă���B����ɁA�q���c�ܘY���ɂ��A���a19�N6��28���A�u�铿�v�ŁA�������Ă�����s�@����ԌP�����ߑҋ@���Ă������������ɓ˂����݁A�n���G�̂悤�Ȏ��ԂƂȂ�A3�������S�A2�����d�������̂��N���Ă���B�ŏI�I�ɂ́A���_���ƂƂ��ɏ�C�ŏ�����26���A���a20�N5��22���A�l�����ŕĊ͍ڋ@�Ɍ��Ă���ĖS���Ȃ�����7�����܂߁A���v39���̐펀�҂𐔂����B

�@�܂��A���ʍU�������Ґ�����鎞�ɂ́A�������ׂĂɑ������玆���z��ꂽ�Ƃ����B�����ɂ́A�u���ʌP��(���͓��ʍU�����̕Ґ�)�ɎQ�����邱�Ƃ��A1.�M���]����B2�M�]����B3.��]����v�Ə�����Ă��āA�����ꂩ��I�����Ē�o�����߂�ꂽ�̂ł���B�������ܕ����ɂ̓s�[���ƒ���l�߂��d�ꂵ�����͋C���Y�����Ƃ����B����͂������낤�B�����߂ȑI��(����őI���ƌ����邩�ǂ���)�𔗂������̂ł��邵�A�������O�̍c����������҂ł��S�����f���Ɂu�M���]�v��I���ł����͂����Ȃ��B

�@�`���q�ׂ��悤�ɁA�M�҂̓O���C�_�[��������҂̈�l�Ƃ��āA���݂��ꂪ�R�p�Ƃ��Ă͗p����ꂸ�ɁA�X�|�[�c�A�V�тƂ�������Ɍ��肵�Ċ��p����A��s�@�̐i�W���l�Ɋm���Ȑi���������Ă��邱�Ƃ𗦒��Ɋ�Ԃ��̂ł���B��x�ƍĂуO���C�_�[���R�p�ɁA����������ȓ��U����Ƃ��Ďg�p����邱�Ƃ̂Ȃ����Ƃ�ɋF�肽���B

(2010/1/3�����Ł@�L)

�X�@���{�̌R�p����@�ꗗ

�@�ʎ��Q��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

10�@ �Q�l����

�@�u���̍q��70�N�j�v�@�@�@�@

�@�q���c�ܘY�@�@�����������g�q�@���c�m�A���w�A����

�A�u�O���C�_�[�����v�ɂ��ā@�@���R�@�n�@�@�@���R���ʑ��c���K�m����������������������

�B�u�̂̂��Ɓv�@�@�@�@�@�@�@�@ �V���쏕�@�@�@���O�c�q���H�ƎЈ�

�C�u���ꂼ���

8�E15�v�@�@�@�@�@���@���j�@�@�@���ʊ������@97���d�����@�ʐM�m

�D�u���U���������ւ̒����́v�@�@�_�⎟�Y �@

PHP����

�E�u���{�O���C�_�[�j�v�@�@�@�@�@�����@���@�@�@�ؑ��t�v�ҏW�@�C����

�F�u���{�̃O���C�_�[�v�@�@�@�@�@���T�V�@�@�@���f���A�[�g��

�G�u�q��t�@��1990/3,12�����v�@�H�{��

�@�@�@�u���R�A���@�̌n���E�C�R�A���@�̌n���v�̍�

�H�u�q��t�@��1993/1,2,3�����v

�H�{���@�@�@�@�u���{�̌R�p����@�v�̍�

�I�u�����m�푈���{���R�@�v�@�@ ���X���M�@�@�@�u���R�̊���@�v�̍�

�J�u�j�݂̈������������v�@�@�@�@�����@�m

���c�r�v�@�@�@���{�q��

�K�u�q�n�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������@�@�@��������

�@